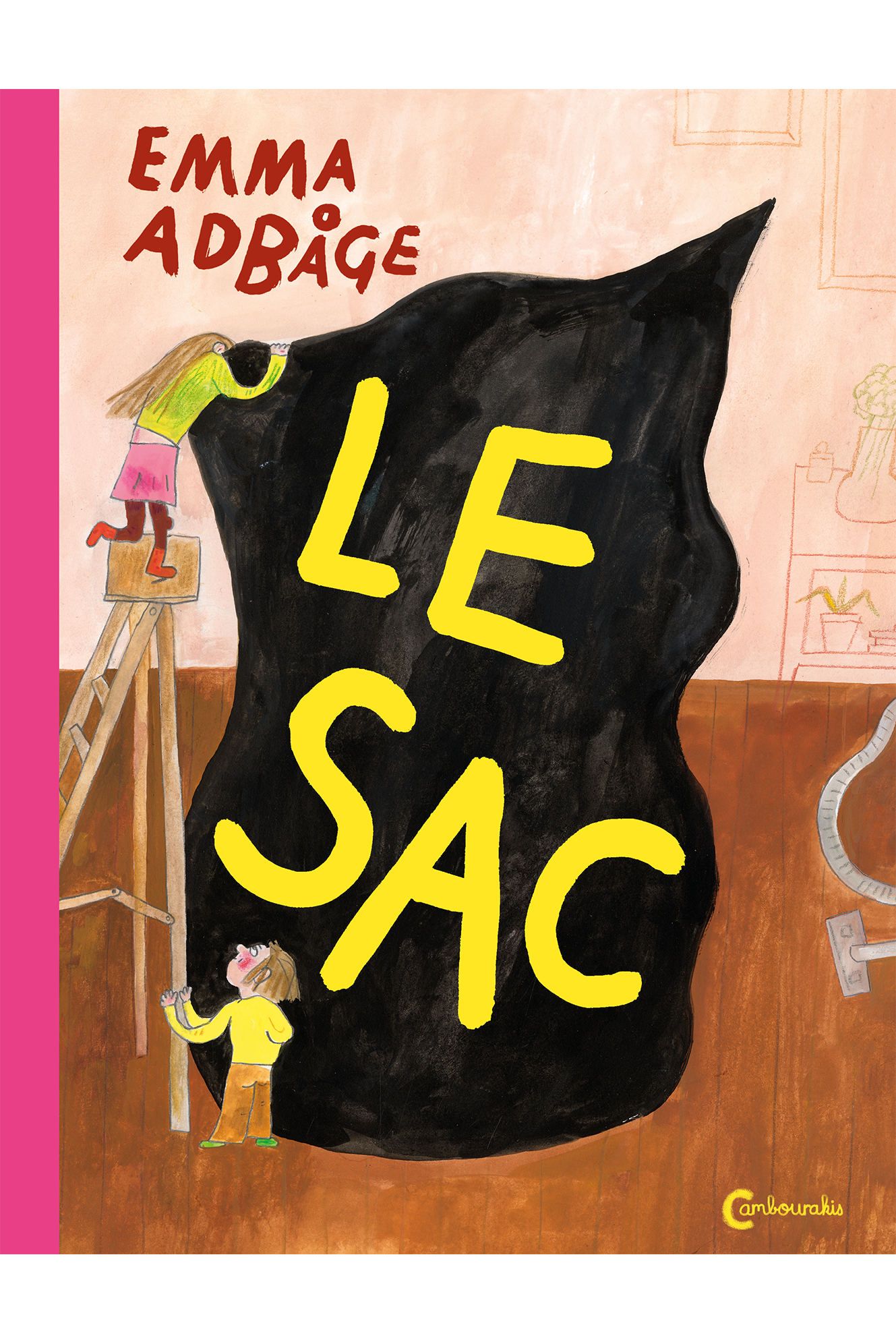

그림책, Le sac (가방)이다.

내가 좋아하는 스웨덴 작가 Emma Adbage(엠마 아드바즈)의 그림책이다. 가방, 은 사실상 그림책 표지에서 볼 수 있듯이 검은색 쓰레기봉투이다. 주말에 할머니 집에서 머물렀던 두 아이가 집으로 돌아온다. 집에 들어서자마자, 아이들은 집안 분위기가 이상함을 바로 느낀다. 거실, 큰 방, 주방, 욕실, 그리고 자신들의 방에서 냄새를 느낀다. 비어 있고 가지런해진…!! 뭔가 달라진 것을 아이들은 냄새로 발견한다. 곧바로 문 앞에 놓인 검은색 쓰레기 봉지와 집안의 이상한 분위기가 연결되었다는 느낌을 저버릴 수 없다. 아이들은 “뭘 버린 거야? ”고 묻지만, 돌아오는 엄마 아빠의 대답은 “아무것”도 안 버렸다고 한다. 단지 두세 개 자질구레한 것…. 이라고 하는데, 아이들은 금방 눈치챈다. 거짓말이라는 것을. 두 아이는 문 앞에 있는 쓰레기 봉지를 질질 끌고 자신들의 방으로 올라간다. 불안해진 엄마 아빠는 아이들 뒤를 따르며, “안에 아무것도 없어…!” “이미 부서진 자질구레한 것들….” “너희들이 이제는 안 가지고 노는 것들….”이라고 하지만….어른들에게 자질구레하고 하찮은 것들이 검은색 쓰레기 봉지에서 하나둘 모습을 드러내는데…. 웬걸 아이들은 입을 다물지 못한다. 아이들의 보물이, 아이들의 애정이 하나둘 나오기 시작하는데….

아이들 방 한 켠을 장식하고 있었던, 사실 그보다는 아이들의 마음에 크게 자리 잡은 소중한 물건들 : 바비인형의 부러진 한 쪽 팔, 레고 인어공주 머리, 미니 연필, 먹고 남은 사탕 겉싸개…. 그뿐만 아니라 그동안 그토록 찾았던 것들, 심지어 그 존재조차 잊었던 것들이 엄마 아빠의 “청소” 덕분에 새롭게 다시 발견하게 된다. 더욱이 아이들의 사랑스러운 아기 “꾸지노”! 어른들 눈에는 나무 귀퉁이에 지나지 않지만, 아이들에겐 돌봐야 할 어린 아기다. 이산가족이 될 뻔한 아기를 끌어안고 달랜다, 엄마 아빠에게 원망의 눈길을 보내면서…. 엄마 아빠는 안절부절못하지만, 아이들은 또 검은 봉지에서 하나 둘 꺼내는 재미 역시 쏠쏠하다. 앗 그런데, 이건 뭐지? 엄마가 아끼고 찾았던 매니큐어가 나오네…. 엄마는 놀라 “이거 누가 버린 거야?” 하니, 아빠는 우물쭈물….결국 가득 찼던 검은 색 쓰레기 봉지는 텅 비고, 비어 있던 아이들 방은 다시 생기로 가득 찬다. 아이들이 자신들의 소중한 기억을 되찾았기 때문이다. 아이들에겐 버릴 게 하나도 없다. 엄마, 아빠가 모든 것을 포기하고 쓰레기 봉지만을 가지고 터덜터덜 계단을 내려가는데, 엄마를 뒤따라 검은 봉지를 되찾아온다. 아기 꾸지노의 이불로 사용하기 위해.

아이들이 자랄수록 부모는 아이들의 물건을 정리하느라 바쁘다. 부모 눈에는 모두 “버릴 거” 서라지만, 아이들에겐 소중한 기억의 한 자락들이다. 그 소중한 기억들과 함께 만들어낸 아이들의 삶의 여정에, 좀 깨졌다고, 좀 부러졌다고, 형태가 이상해졌다고, 먹고 남은 사탕 봉지니까…. 등으로 서슴없이 “버리”는 것에 대해 작가는 아이들에게 그림책으로 말을 건다. “너희들에게 소중한 것을 지키”라고 말이다. “너희들이 소중한 만큼 너희들과 함께한 모든 존재가 소중하다는 것을 부모님에게 이야기”로 대화해야 한다는 것을 덧붙인다. 전문가들에 따르면, 아이들에게 익숙한 물건들을 남겨두는 것은 아이들에게 큰 위안을 준다고 한다. 그 물건들은 아이들에게 아름다운 추억을 떠올리게 하고, 즐거웠던 감정을 다시 느끼게 해기 때문이다.

이 그림책은 아주 작은 물건 하나가 아이들에게 얼마나 중요한지 잘 보여준다. 그 물건은 아이들이 가장 아끼는 것이며, 동시에 그들의 정체성의 일부이기도 하다.따라서 무엇을 보관할지, 무엇을 버릴지, 무엇을 다른 사람에게 줄지에 대해, 필요하다면 아이들이 직접 선택 과정에 참여하는 것이 좋다. 그리고 무엇보다도, 결정은 아이들이 스스로 내려야 한다.